7月19日起,上海地铁进一步扩大“闸机常开门”模式的试点范围,在原有的32个车站基础上,新纳入91个站点,总计123个车站覆盖19条线路。根据官方介绍,“闸机常开门”模式,可以为乘客带来“无感通行”体验,提升整体通行效率。然而,在实际应用中,这种默认敞开的闸机状态却让儿童乘客陷入了新的困境。

近日,有不少市民向解放日报·上观新闻“民声直通车”反映,自家小朋友因闸机扇门处于常开状态,误以为“门开着就能走”,导致被突然闭合的闸门夹到或撞上,让他们在通过闸机时“越走越怕”。在享受技术革新带来的流畅体验时,儿童乘客的安全保障措施如何同步到位?

“地铁闸机夹孩子”?

正是早高峰,桂林路地铁站内人流如织,安检口前一度排起长队。闸机扇形门持续敞开,快速吞吐着人潮,市民张女士正带着五岁的儿子准备进站。她一边刷卡,一边习惯性地回头催促孩子跟上。孩子被旁边闪烁的广告屏吸引,脚步慢了半拍,敞开的闸门便“砰”地一声迅速闭合。这突如其来的声响和快速闭合的门把孩子吓了一跳,眼看妈妈已经进站,自己被挡在外面,又怕再被门夹,孩子只好弯下腰,从闸机下方的空隙钻了过去。类似的场景,在上海多个试点“闸机常开”模式的地铁站点内,正悄然上演。

“现在带他坐地铁,过闸机是最紧张的时刻。”张女士安抚着受惊的孩子,“以前闸机是刷了卡才开,我们还能把孩子护在身边一起过。现在门一直开着,以为方便了,可孩子动作稍微慢点,或者注意力被什么吸引一下,门‘啪’就关上了,防不胜防。”

她的担忧并非个例。在社交平台上,“地铁闸机夹孩子”成为许多上海家长交流中的高频词。评论区里,“同款遭遇”、“看着就疼”、“每次都提心吊胆”的留言一条接着一条。

众多家长在社交媒体反映孩子曾被地铁常开闸机门夹过。

众多家长在社交媒体反映孩子曾被地铁常开闸机门夹过。

记者在多个试点常开闸机的地铁站观察,儿童与闸机“不兼容”的情况时有发生。最常见的情形是:家长刷卡后快速通过闸机,孩子紧随其后,但因步幅小、速度慢或被周围事物短暂吸引,未能及时跟上。就在孩子即将通过或刚踏入通道的瞬间,闸门感应到前方“有人闯卡”,便会迅速关闭,孩子要么被门扇拍打或夹住,要么被闸机拦在门外。

更让家长揪心的是,这种闭合往往毫无预兆,速度快、力道足。一位李姓父亲描述:“那门关起来就像装了弹簧,一下就合上了,大人有时都反应不及,别说小孩了。我儿子被夹过胳膊,当时就哭了。” 还有家长反映,孩子为了躲避突然关闭的门,情急之下试图从闸机中间挤过,存在磕碰甚至被闸机卡住的风险。

地铁如何实现“儿童友好”

“闸机常开模式”广泛推行后,上海地铁在官方微博发布了提醒,建议身高在1.3米及以下的儿童在使用常开门模式下的闸机时,要有家长陪同,并求助工作人员使用专用通道,以免发生危险。然而,记者观察发现,选择专用通道的家长寥寥无几,尤其是在进入地铁时,家长往往都选择带着孩子“一起过”。

官方发布的温馨提示。

官方发布的温馨提示。

这跟专用通道的设计分不开关系。通常来说,专用通道都设置于服务台旁,距离部分闸机出口相对较近,但与闸机入口存在一定距离。而乘客乘坐地铁需先通过安检,这就导致家长要么先将孩子带至专用通道处,自己绕回去通过安检进入,要么就带着孩子从闸机入口处“一起过”,后者显然更加方便,也是现实中不少家长的选择。但当孩子紧跟在家长身后试图快速通过常开闸机时,系统极易误判为“有人闯关”,而触发闸门关闭。

上海地铁推行闸机常开模式,乘客刷卡后无需等待门开即可直接通行,能有效提升人流通行速度,这一措施在缓解大客流压力方面确实发挥了一定作用。然而,在追求效率的同时,特殊群体所面临的新障碍也不能被忽视。

、 乘客将孩子护在身前通过常开闸机。

乘客将孩子护在身前通过常开闸机。

放眼国内其他城市,一些地区提供了可资借鉴的“儿童友好”思路。在苏州、沈阳等地的地铁枢纽站点,设置了标识清晰的“儿童专属通道”,上面通常印有可爱的动画图案,并配有“儿童专属”的文字,让家长和孩子能够一眼识别目标通道,通道旁也常有工作人员或志愿者主动引导带小孩的家庭使用。

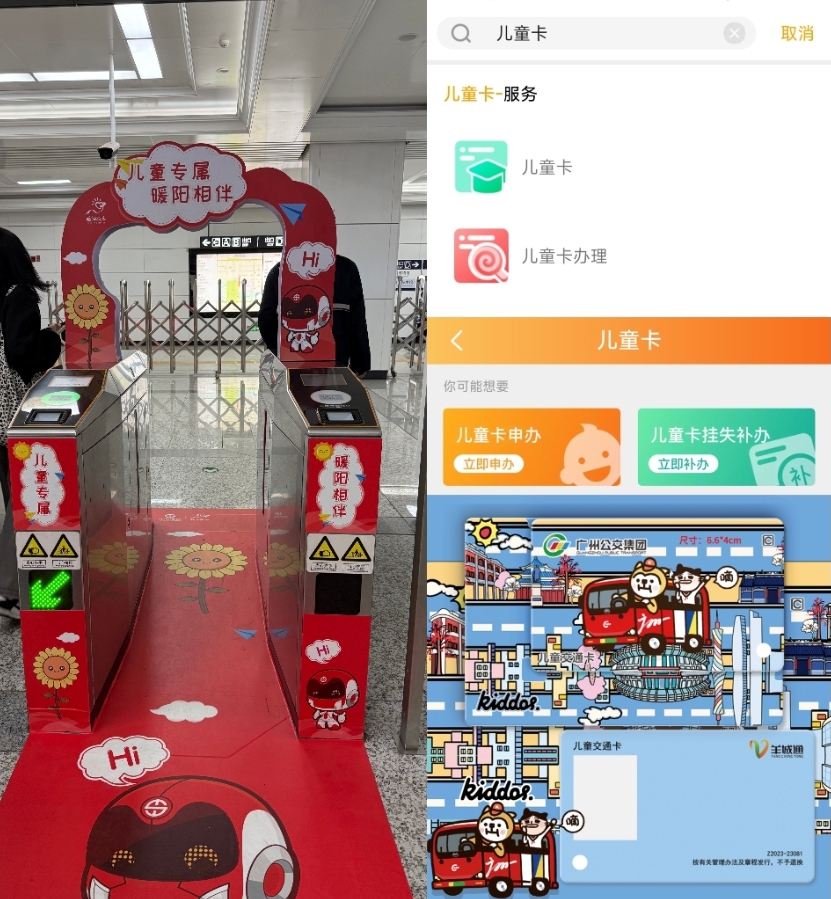

广州“羊城通”则为符合条件的小朋友制作专属地铁卡,幼儿园及以下儿童可以申领“儿童卡”,小学至高中/中专的学生可以办理“学生卡”。这张卡片不仅意味着乘车福利,当孩子在专用通道或工作人员协助下刷卡通行时,其特殊的卡种信息也能在一定程度上辅助系统识别,进一步强化“儿童友好”的服务闭环。

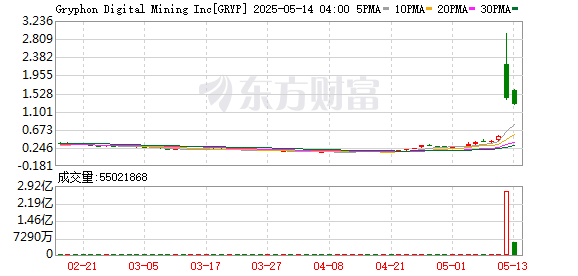

沈阳多个地铁站设置了儿童专用通道;广州羊城通开通“儿童卡”业务。

沈阳多个地铁站设置了儿童专用通道;广州羊城通开通“儿童卡”业务。

一道闸机,考验的不仅是技术灵敏度,更是城市文明的温度与高度。不妨考虑从系统化、更具人文关怀的维度进行规划,切实解决上海地铁“小乘客”的闸机困境。

亲爱的读者每日配资网站,如果您在生活中遇到烦心事、忧心事、揪心事,欢迎扫描下方二维码向我们反映求助——

瑶鸿配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。